「すみません、先に行っててください…」

何度この言葉を口にしただろう。 楽しいはずの登山が、いつの間にか「迷惑をかけていないか」という不安でいっぱいになっていた。

SNSで見る他の登山者は、笑顔で山頂の写真を投稿している。

「登山って気持ちいい!」「また行きたい!」と。 なのに、私はいつもバテバテで、下山する頃には「もう登山やめようかな…」と思ってしまう。

「体力がない自分が悪い」——そう思っていませんか?

でも、実はそうじゃないかもしれません。

【ご提供品】

PR 本記事は商品を提供いただき、レビューしています。

(ダイエット効果は個人の感想を含みます)

初心者登山で体力がない…それ、あなただけじゃありません

「周りの人は涼しい顔で登っているのに、なぜ私だけこんなにキツイの?」

登山を始めたばかりの頃、多くの人がこんな疑問を抱きます。

そして、「自分だけが体力がないんだ」と孤独を感じてしまうのです。

実際に私もそうでした

ミズノが実施した富士登山に関するアンケート(回答者620人)では、登山に対する不安要素として70%の人が「自分の体力」と回答しており、続いて「山の急な天候変化」「高山病」「必要な装備選び」という結果になっています。

特に女性は79%が体力に不安を感じているという結果でした。

[出典: ミズノ「富士山に関するアンケート調査」]

つまり、初心者登山者の大半が、あなたと同じように「体力がない」という壁にぶつかっているのです。

SNSで見る笑顔の登山写真の裏側には、

何度も休憩を取りながら、必死に登った苦労があるのかな

涼しい顔で登っているように見える人も、実は家で必死にトレーニングをしているのかもしれません。

置いていかれる、休憩ばかり、初心者登山者の悩み

「置いていかれる」瞬間の辛さ

「ちょっと待って…」と声をかけても、グループの先頭はどんどん先に進んでいく。気づけば、自分だけが10メートル以上後ろにいる。

慌てて追いつこうとすると、さらに息が上がってしまい、余計にペースが落ちる。「私のせいでみんなのペースが乱れている…」という申し訳なさと、「なんで私だけ…」という悔しさが入り混じります。

これはパーティのフォロー力が足りていないのが原因ですが、

初心者の集まりだとありがちな現象です

以前Line相談を受けた30代女性の体験談:

「初めての登山サークル参加で、自分だけが明らかに遅れていました。『ゆっくりでいいですよ』と優しく言ってもらえるのですが、その優しさがかえって辛くて。『次は誘われないかも』と思うと、山頂での達成感よりも、ただただ申し訳ない気持ちでいっぱいでした」

「また休憩…」という罪悪感

登り始めて30分。すでに太ももがパンパンで、息も絶え絶え。

「ちょっと休憩させてください…」

1時間の間に、すでに3回目の休憩。周りの人たちはまだ余裕そうなのに、自分だけが何度も立ち止まってしまう。

「体力ないんだな」という目で見られている気がして、休憩を申し出ることすら躊躇してしまう。でも、休まないと足が前に進まない——そんなジレンマに苦しむ初心者は少なくありません。

ある40代男性の相談:

「会社の登山企画に参加したんですが、後輩たちはスイスイ登っていくのに、僕だけが息切れ。『課長、大丈夫ですか?』と心配されるたびに、情けなくなりました。普段デスクワークばかりで運動不足だったとはいえ、まさかここまで体力が落ちているとは…」

実際に僕も20代の頃ほど体が動かなくて焦るときはあります

年齢による変化は誰もが感じるものです

「運動すれば体力がつく」という思い込みの落とし穴

登山で体力不足を感じた多くの人が、こう考えます。

「そうか、運動不足だったんだ。じゃあ、ジムに通おう」 「ジョギングを始めれば、次の登山は楽になるはず」

もちろん、運動習慣をつけることは大切です。でも、それだけでは不十分なケースが非常に多いのです。

なぜなら、登山のパフォーマンスを決める要素は、「筋力」や「持久力」だけではないから。

登山の「体力」を構成する3つの要素

登山における「体力」とは、実は以下の3つの要素の総合力です。

① 筋力(登る力)

- 太もも、お尻、ふくらはぎなどの下半身の筋肉

- 重いザックを支える背筋や体幹の筋肉

- これは筋トレや登山の繰り返しで強化できる

② 持久力(長時間動き続ける力)

- 心肺機能の強さ

- 有酸素運動の能力

- これはジョギングやウォーキングで向上できる

運動で解決できる部分とそうじゃない部分があるのね

③ 体重管理(負荷の軽減)

- 自分の体重をどれだけ効率的に運べるか

- 体重が重いほど、同じ山を登るのに必要なエネルギーが増大する

- ここが最も見落とされがち

実は、多くの初心者登山者が苦しんでいる「体力不足」の正体は、③の体重管理の問題なのです。

道具は1万、2万もかけて100g軽くしてるのに、

「体重を軽くする」発想がなくて苦しんでいる人が少なくないのです

体重が登山パフォーマンスに与える決定的な影響

想像してみてください。

10kgのザックを背負って山を登るのと、5kgのザックを背負って登るのでは、どちらが楽でしょうか?答えは明らかですよね。

実は、自分の体重も、ザックの重さと全く同じように、登山の負荷になっているのです。

例えば、体重が3kg増えると、それは3kgのザックを余分に背負っているのと同じ。逆に言えば、体重を3kg減らすことは、3kgの軽量化をしたのと同じ効果があります。

しかも、ザックは下ろせば休めますが、体重は常に付きまとう負荷です。

あなたが「体力がない」と感じている原因の一部は、もしかしたら筋力不足ではなく、体重の問題かもしれません。

「でも、ダイエットはやったことがある…」という方へ

ここで多くの人がこう思うでしょう。

「いや、ダイエットは試したよ。でも続かなかった」 「糖質制限したけど、全然痩せなかった」 「運動してるのに、体重が減らない」

実は、その経験こそが重要な情報なのです。

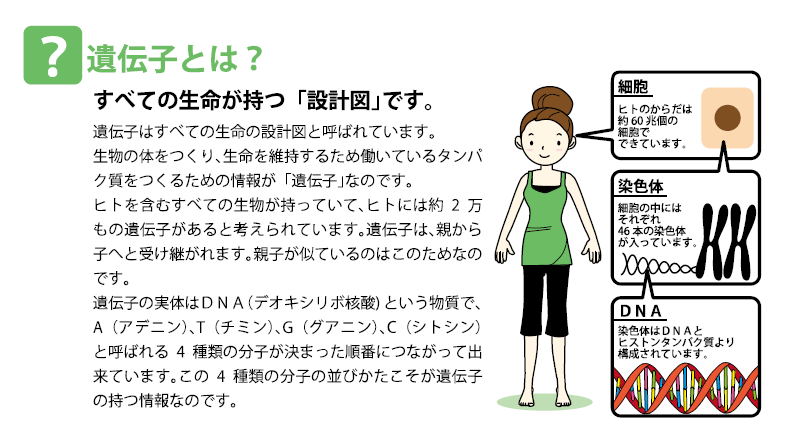

なぜなら、ダイエットには個人差があり、その差は遺伝子によって決まっている可能性があるから。

- 糖質で太りやすい人

- 脂質で太りやすい人

- そもそも筋肉がつきにくく、基礎代謝が低い人

人間の体は、遺伝子によって「太りやすい栄養素」や「痩せやすい運動方法」が異なります。

友人が成功した糖質制限が、あなたには効かなかったのは、あなたの努力不足ではありません。単に、あなたの体質に合っていなかっただけなのです。

「体力がない」の本当の意味

ここまでをまとめると、初心者登山者が感じる「体力がない」という悩みの背景には、以下の3つの可能性があります。

- ①純粋な運動不足(筋力・持久力の不足)

- ②体重過多による負荷増大(余分な重りを背負っている状態)

- ③効果が出ないダイエット

多くの人は①の運動不足だけを問題視して、ジムに通ったりジョギングを始めたりします。

しかし、②体重過多と③効果が出ないダイエットを放置したままでは、どれだけ運動しても「体力がない」状態は改善されません。

むしろ、間違った方法で運動を続けると、登山に必要な筋肉まで失ってしまい、さらに山が登りづらくなるという悪循環に陥ることさえあるのです。

だからこそ、まずは「自分の体質」を正しく知ることが、体力不足を解決する第一歩になります。

次の章では、なぜ体重が登山パフォーマンスにこれほど大きな影響を与えるのか、その科学的な理由を詳しく解説していきます。

初心者が陥る「登山ダイエット」の2つの落とし穴

そう考えて登山を始めた方、実は多いのではないでしょうか。

「登山って消費カロリーが高いから、続ければ自然に痩せるよね」

確かに登山は有酸素運動として非常に効果的で、標高差500mの山を登れば約1,500〜2,000kcalも消費すると言われています。これはフルマラソンに匹敵する消費量です。

「これだけカロリーを消費しているのだから、そのうち体重も落ちるはず」——そう期待して月2〜3回登山を続けているのに、体重計の数字はほとんど変わらない。

それどころか、「以前より登るのがキツくなった気がする…」と感じている人も少なくありません。

なぜ、こんなことが起こるのでしょうか?

実は、登山初心者がダイエット目的で始めると、必ずと言っていいほど陥る「の落とし穴」があるのです。

この落とし穴にハマってしまうと、どれだけ登山を続けても痩せないばかりか、むしろ体力が落ちて登山がさらに辛くなるという悪循環に陥ってしまいます。

あなたも、心当たりがありませんか?

その1「これだけ動いたんだから、ご褒美に…」の危険性

下山後、駐車場に戻ってくると、あなたはこう思います。

「今日はよく歩いたな。これだけ運動したんだから、ちょっとくらい食べても大丈夫だよね」

コンビニでおにぎりを2個買い、ペットボトルのジュースを飲む。帰宅後は疲れた体を癒すために、夕食を普段より多めに食べ、ビールで乾杯。「今日は山で頑張ったから」と、デザートのアイスクリームも追加で。

翌日の昼食では、「昨日あれだけ運動したし」とラーメンとチャーハンのセットをオーダー。

——これが、登山しても痩せない人の典型的なパターンです。

登山の消費カロリーは「行動中だけ」

確かに登山中は多くのカロリーを消費します。

しかし、その効果が持続するのは行動している間だけ。下山後は通常の代謝に戻ります。

例えば、4時間の登山で約1,500kcal消費したとしましょう。しかし、下山後にこんな食事をしていたら…

なんと、登山で消費したカロリーを上回ってしまいます。

さらに、「昨日運動したから」と翌日の食事も油断すると、結局摂取カロリー > 消費カロリーとなり、体重は減らないどころか増えてしまうのです。

登山中の「行動食」も意外な落とし穴

さらに見落とされがちなのが、登山中に摂取する行動食のカロリーです。

登山中は定期的にエネルギー補給をする必要があります。これ自体は正しい行動なのですが、問題は「何を、どれだけ食べるか」です。

登山中によくある行動食の例:

- チョコレート(1枚): 約280kcal

- エネルギーバー(1本): 約200kcal

- ナッツ類(小袋1つ): 約150kcal

- カロリーメイト(2本): 約200kcal

- 飴やグミ: 約100kcal

これらを合計すると、行動中だけで約930kcalも摂取していることになります。

つまり、4時間の登山で1,500kcal消費しても、行動食で約930kcal摂取していれば、実質的な消費カロリーは約570kcalまで減ってしまうのです。

かといって行動食を食べないと行動不能になるリスクがあるのでダメです

うーん、難しすぎる..

「登山=ダイエット」ではない現実

ここで理解すべき重要なポイントは、登山は消費カロリーは多いが、それに見合った摂取も必要ということ。

なぜなら、登山中にエネルギーが枯渇すると:

- ハンガーノック(急激な低血糖)で動けなくなる

- 集中力が低下し、転倒や道迷いのリスクが増大

- 下山後の疲労が異常に長引く

といった危険があるからです。

つまり、「登山だけで痩せる」という期待は、最初から間違っているのです。

正しいアプローチとは?

では、どうすればいいのか?

答えは単純で、登山以外の日常生活での食事管理です。

- 登山当日は安全のため、必要なエネルギー補給を行う

- 下山後も適度な栄養補給(特にタンパク質)は必要

- しかし、「頑張ったご褒美」という名目での過食は避ける

- 平日の食事内容を見直し、総合的なカロリー管理を行う

「週1回の登山で痩せよう」と考えるのではなく、「週7日間の食事管理+週1回の登山」という発想に切り替える必要があります。

そして、その食事管理の方法こそが、次の「落とし穴②」に深く関わってくるのです。

- 登山中の消費カロリーと摂取カロリーのバランス

- 行動食の落とし穴(高カロリー補給の必要性)

- なぜ登山しても痩せないのか

その2「あの人が成功した方法」があなたには効かない

登山仲間のAさんが、3ヶ月で5kg痩せて、山がすごく楽になったと話していました。

「どうやって痩せたの?」と聞くと、「糖質制限だよ。夜の炭水化物を抜いて、お米もパンも食べないようにしたら、すぐに効果が出た」とのこと。

「よし、私も同じようにやってみよう!」そう思いました

そう決意して、私も糖質制限を始めました。夜のご飯を抜き、パンもパスタも控えめに。でも、1ヶ月経っても体重は500gしか減らない。

「なんで? Aさんと同じことをしているのに…」

実は、この疑問にこそ、ダイエットが失敗する最大の理由が隠されています。

同じダイエットでも効果に差が出るのは「遺伝子タイプ」が違うから

ダイエット効果には「遺伝子レベルの個人差」がある

衝撃的な事実をお伝えします。

人間の体は、遺伝子によって「太りやすい栄養素」が異なります。

- ある人は**糖質(炭水化物)**で太りやすい

- ある人は**脂質(油もの)**で太りやすい

- ある人はそもそも筋肉がつきにくく基礎代謝が低い

つまり、Aさんには糖質制限が効果的だったとしても、あなたの体質が「脂質で太りやすいタイプ」だった場合、糖質を制限してもほとんど効果は出ません。

逆に、あなたの体質に合わない方法を続けると、体調を崩したり、リバウンドしやすくなるリスクまであるのです。

肥満に関わる3つの遺伝子とその働き

日本人の肥満に関わる主要な遺伝子は、以下の3つです。

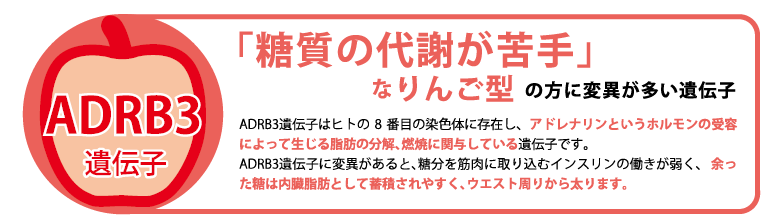

①β3AR遺伝子(糖代謝リスク型)= りんご型

画像出展:ジーンライフ 検査結果報告書より引用

- 特徴: 内臓脂肪がつきやすい、お腹周りが太りやすい

- 太る原因: 糖質(ご飯・パン・麺類・甘いもの)

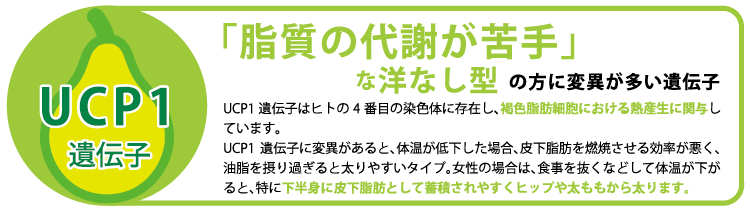

②UCP1遺伝子(脂質代謝リスク型)= 洋ナシ型

画像出展:ジーンライフ 検査結果報告書より引用

- 特徴: 皮下脂肪がつきやすい、下半身(お尻・太もも)が太りやすい

- 太る原因: 脂質(揚げ物・肉の脂身・油を多く使った料理)

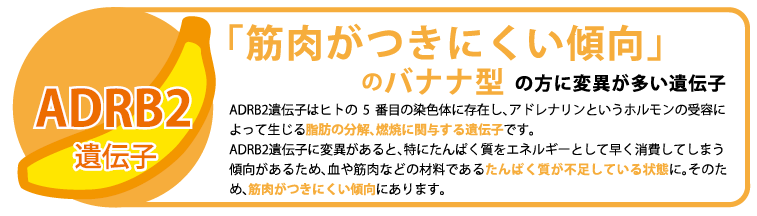

③β2AR遺伝子(筋肉不足型)= バナナ型

画像出展:ジーンライフ 検査結果報告書より引用

- 特徴: 痩せ型だが筋肉がつきにくい、一度太ると痩せにくい

- 太る原因: タンパク質不足による筋肉量の低下

そして残りの人はこれら3つの遺伝子変異がない「アダム・イブ型」で、生活習慣が主な肥満原因となります。

あなたが痩せなかった理由が見えてくる

先ほどの例に戻りましょう。

登山仲間のAさんが糖質制限で成功したのは、おそらく**「りんご型(糖代謝リスク型)」**だったから。糖質を制限することで、自分の体質にピッタリ合った方法だったわけです。

一方、あなたが同じ方法で痩せなかったのは、もしかしたら**「洋ナシ型(脂質代謝リスク型)」**だったのかもしれません。

洋ナシ型の人は、糖質よりも脂質で太りやすい体質。糖質制限をしても、唐揚げやトンカツ、脂っこいラーメンなどを食べ続けていれば、ほとんど効果は出ません。

つまり、「どのダイエット法が正しいか」ではなく、「自分の体質にどのダイエット法が合っているか」が重要なのです。

間違った方法を続けると…

さらに深刻なのは、体質に合わない方法を無理に続けた場合のリスクです。

りんご型の人が脂質制限をした場合:

- 糖質の過剰摂取が続く

- 内臓脂肪が増加

- インスリン抵抗性のリスク

- お腹周りがさらに大きくなる可能性

洋ナシ型の人が糖質制限をした場合:

- 脂質の摂取が相対的に増える

- 皮下脂肪が蓄積

- 下半身がさらに太くなる可能性

- 登山での足への負担が増大

バナナ型の人がカロリー制限をした場合:

- タンパク質不足で筋肉が分解される

- 基礎代謝がさらに低下

- 一時的に痩せても、すぐリバウンド

- 登山に必要な筋力まで失う

「試してみないと分からない」時代は終わった

従来は、「とりあえず糖質制限を3ヶ月試してみて、ダメなら次は脂質制限を…」という試行錯誤が当たり前でした。

しかし、遺伝子検査という技術が登場した今、そんな無駄な回り道をする必要はありません。

自分の遺伝子タイプを知ることで:

- 控えるべき栄養素が明確になる

- 効果的な運動方法が分かる

- 食事の最適なバランスが理解できる

- リバウンドしにくい体質改善が可能になる

「なぜ私だけ痩せないの?」という疑問は、遺伝子が答えを持っているのです。

編集部で遺伝子検査を使った登山体力改善に挑戦してみた

今回はダイエットに挑戦中の編集部メンバーで検査を受けることにしました。

試したのは「GeneLife DIET」という肥満遺伝子検査のパックです。

挑戦するのは35歳、体重70kgの私です

健康診断で肝機能D(脂肪肝)

きっかけは健康診断でした。30代まだまだ若いと思っていたのに、会社の健康診断でD判定。

一人目の子供を出産した後、20kgも体重が増えていたので登山時にはひざが痛くて仕方がなく、ダイエットがどうしても必要ということを思い知りました。

子供の食べムラで残ったおかずやお菓子を食べていたのが体重増加の原因です。

今回の検査を行う前に「糖質制限」のダイエットに挑戦していましたが、頑張っているのに体重が減らず、今回の検査を受けたいと思ったのがきっかけです。

今回試したGeneLife DIET|登山者におすすめの遺伝子検査キット

■対象年齢:18才〜

■検査期間(目安):3~7営業日(検体到着後)

■発送日(目安):2営業日以内

■結果の閲覧方法:Web+アプリ

■キットの有効期限:出荷翌月から2か月

■検査結果閲覧期限:閲覧期限なし

- 通常版: 5,980円(税込・送料無料)

- CONNECT版: 初回無料+月額500円(AIチャット機能付き)

- 注文から結果取得までの流れ

今回は通常版を試しています。

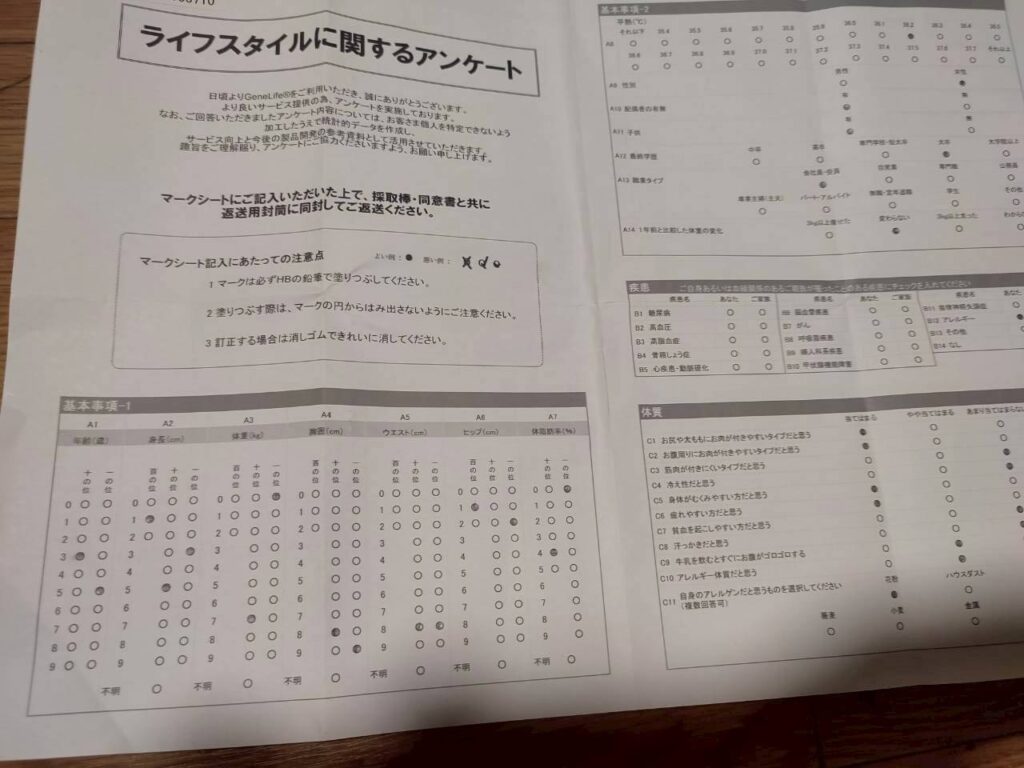

申込して届いたパッケージを開けると、検査キットとアンケートが2枚。ログイン用のidとパスワード

ライフスタイルに関するアンケートを記入の上、返送して検査結果を待つだけです。

検査結果の返送先のメールアドレスは間違えないように注意して記入してください。

検査キットは、ほおの内側をこするだけで簡単です。

編集部の場合は、2週間たたないくらいで結果の連絡が届きました。

本当にこんなので良いのというくらい簡単なので手間は最小限という印象でした。

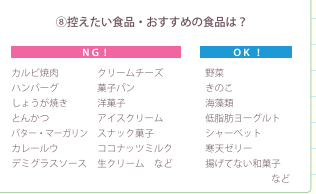

今回の調査結果は、「洋ナシ型(脂質代謝リスク型)」でした。

2025年11月:遺伝子検査を受けて考えた登山者向け減量法

私の場合、洋ナシ型(脂質代謝リスク型)と言う結果でしたので、糖質制限は効果が薄かった可能性があることが分かりました。

確かに揚げ物は好きだし、焼き鳥なら鳥皮が一番なので、脂っこい料理は多かったと思います。

控えるのはかなりツライですが、糖質(ごはん)は我慢しなくていいことが分かったので、太りにくいものから好きなものを食べるようにしたいです。

Before:ごはんを控えておかず中心の食事

After :ごはんは控えず、おかず少なめで油を控える食事

- 食事戦略

- 揚げ物・脂っこい料理を控える

- 行動食はバナナ・おにぎり・干し芋など

- タンパク質は脂身の少ない鶏むね肉・魚中心

鶏むね肉より、もも肉の方が好きなので、

断腸の思いで切り替えていきます

本当は左の皮部分が美味しいのですが、私は分けて家族に食べてもらうことにしました。

「下腹部、お尻、太ももが中心に脂肪がつきやすい」という結果から、運動も下半身中心に切り替えます。

また、タンパク質を摂るとどうしても脂質も多くなってしまうので、朝とお腹が空く夕食前には、プロテインを飲むように変更しました。

抹茶が好きなので、ビタミンも合わせて摂れるものを選びました。

- 運動戦略

- 下半身筋トレ(スクワット・ランジ)

- 階段トレーニング週3回

- 寝る前のダンス

また、普段階段の利用を増やし、寝る前にはYoutubeで10分程度のダンス動画を見て運動するようにしました。

これから効果が出るのが楽しみなので、頑張ってダイエットを続けたいと思います。

ダイエットの結果はまた記事でお伝えしますね

効果が大きそうと感じたところ

・鶏むね肉の皮部分は除いた料理に変えたこと

・料理に多くのきのこを取り入れたこと

・忙しい朝に菓子パンを食べるのを辞めたこと

まとめ|初心者登山の体力不足は「体質を知る」ことから始めよう

登山する人が遺伝子検査するのは1日でも早い方が良いです。

なぜならあなたの遺伝子は変わることがないからです。

そして、検査結果を基に生活習慣を改善したり、医療的介入を受けたりするには時間が必要です。

だからこそ、今日受けた方が来月受けるより、活用できる時間が多い分、オトクなのです。

登山という挑戦的な趣味を長く安全に続けるために、自分の身体を深く理解し、山との付き合い方を見直しましょう。

ポイントを復習

・体重-3kgで登山パフォーマンスは劇的に向上

・ダイエット効果は遺伝子タイプで決まる

・たった2週間で「自分に合った方法」が分かる

「体力がない」は努力不足ではなく、「方法が合っていない」だけかもしれません

コメント